Buon viaggio a me! Diviso fra le dune del deserto e quelle delle spiaggie...

Da un esperimento individuale sui new-media a...

di Valerio Marchi [da Carta Almanacco, settembre 2004]

Dove nascono gli ultras. Il calcio visto dal "basso".

Stretto tra i palazzi che si allungano fino a sbirciare nel terreno di gioco, con la sua forma squadrata e gli spalti schiacciati sul campo, lo stadio Marassi di Genova manifesta nella sua dislocazione e nella sua struttura la propria natura esplicitamente cittadina e monodisciplinare, da indiscussa cattedrale dell'antica e nobile tradizione calcistica genovese.

A Marassi, come in tutti gli altri stadi dedicati unicamente al calcio, per dieci mesi su dodici va in scena il medesimo spettacolo: niente meeting di atletica, niente concerti rock o pop, ma solo e soltanto il conflitto ludico-simbolico tra contrapposte comunità.

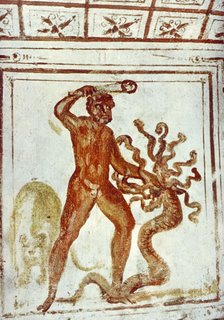

Correndo indietro nei secoli, oltre quel processo di regolamentazione che si sviluppa in Gran Bretagna nel corso dello scorso secolo, oltre le suddivisioni artificiose tra "soccer" e "rugby" e "football", tra palla tonda e palla ovale, tra uso dei piedi e uso delle mani, troviamo infatti alla base di questi sport moderni un gioco altomedievale in cui la figura dell'attore coincide con quella dello spettatore e, ancora oltre, con buona parte dei maschi adulti in ogni singola comunità, che troviamo ben rappresentato nell'"hurling over the country" dell'Inghilterra del XIV secolo.

Queste sfide tra comunità - che possono essere rappresentate da paesi differenti, ma anche da altre forme di aggregazione, quali gli scapoli contro gli ammogliati dello stesso paese, come avveniva nella cittadina britannica di Scone - si svolgono di solito nelle ricorrenze religiose o comunitarie e si caratterizzano per l'assenza di regole certe e uniformi sulla durata dell'incontro [che può raggiungere anche le 72 ore], sul perimetro di gioco [che spesso coinvolge l'intero territorio], sul numero dei partecipanti [trenta, cinquanta o più giocatori per parte], per il livello di violenza e il "tutto è permesso" che regola gli scontri in campo. L'agone assume, anzi, caratteristiche tali da essere considerato dalle autorità una vera forma di teppismo, un'aperta manifestazione di quell'aggressività e sfrenatezza popolare cui si vuol porre un freno attraverso la civilizzazione forzata dei costumi, oltre che una forte distrazione dal gioco marziale del tiro con l'arco. Da un lato la violenza incontrollata del calcio, dunque; dall'altro la tensione calibrata, fredda e funzionale [alla guerra] del tiro con l'arco: nelle scelte delle autorità, che giungeranno nel 1314 a porre fuorilegge l'"hurling over the country", si possono scorgere i primi segnali di quel processo di coartazione culturale delle classi subalterne, e più generalmente dei giovani d'ogni classe e ceto, che segnerà i secoli successivi e di cui la creazione del concetto di "sport" sarà parte integrante [Elias-Dunning, 1989].

Guerra o competizione?

La storia del calcio, dal XIV secolo ad oggi, coincide dunque con la storia della sua rielaborazione da conflitto simbolico tra comunità a competizione sportiva tra atleti, della sua progressiva regolamentazione secondo i dettami del nuovo ordine che, a partire soprattutto dalla seconda metà del XVIII secolo, verrà posto in opera prima contro le turbolenze dei giovani delle classi superiori e quindi, con l'allargamento del tempo libero e la trasformazione dei mezzi di produzione, contro quelle - ben più gravi - delle classi subalterne e delle loro "barbare e sfrenate" fasce giovanili.

Al momento della nascita del calcio modernamente inteso [Londra 26 ottobre 1863: fondazione della Football Association] troviamo infatti una situazione perfettamente regolamentata, almeno per quel che avviene in campo. Differente è la situazione sugli spalti, ove le due contrapposte comunità che di volta in volta formano il pubblico - di matrice prevalentemente "working class" - continuano a essere pervase dallo spirito originario dell'"hurling", partecipando attivamente all'incontro nelle forme spesso turbolente della tradizione contadina e operaia.

Tra il 1895 e il 1915 la Football Association assume 117 provvedimenti disciplinari contro squadre i cui sostenitori si sono macchiati di "disordini o comportamenti scorretti", tra cui risse, attacchi contro arbitri e giocatori della squadra avversaria, atti di vandalismo contro impianti sportivi e mezzi di trasporto. A volte le turbolenze sono tali da trasformarsi in scontri di piazza: dopo il match tra Greenock Morton e Port Glasgow: città paralizzata per molte ore, negozianti barricati nelle botteghe, diciannnove poliziotti all'ospedale e nove tifosi in galera [Durining- Murphy- Williams 1988].

Anche fuori dalla Gran Bretagna - in Italia, per esempio - si inizia ad assistere, nel XX secolo, ai primi casi di turbolenza calcistica: risse [Genoa-Andrea Doria, 1902], invasioni di campo [Juventus-Genoa, 1905], sassaiole contro l'abitro e intervento dei carabinieri [Andrea Doria-Internazionale, 1912], incidenti fuori dagli stadi [Milan-Andrea Doria, 1913; Lazio-Juventus Roma e Internazionale-Casale, 1914], colpi di pistola tra tifosi [Spes Livorno- Pisa sporting club, 1914].

Le due guerre mondiali, con tutto quello che avviene tra l'una e l'altra, sembrano modificare di poco l'approccio del pubblico al calcio, che è nel frattempo diventato un vero e proprio spettacolo di massa. Negli anni Cinquanta troviamo, sul fronte delle turbolenze, una situazione per molti versi simile a quella di quarant'anni prima: in Gran Bretagna, come in Italia e nel resto dell'Europa calcistica, si registrano scontri tra tifoserie e con le forze dell'ordine, invasioni di campo, aggressioni ad arbitri e giocatori. In Inghilterra la Football Association registra 238 incidenti tra il 1946 e 1959, mentre in Italia si assiste a una escalation che, a partire dalla metà degli anni Cinquanta, assume anche forme fino ad allora inedite quali le sassaiole contro i pullman delle squadre avversarie e le aggressioni contro giornalisti e dirigenti presenti in tribuna.

Gli anni cinquantaIn questi episodi di turbolenza, si registrano atti e comportamenti che ritroveremo, con le dovute differenze, nel movimento ultrà: eppure, nonostante l'oggettiva gravità di molti episodi, la violenza legata al calcio non viene ancora considerata un'emergenza sociale né viene riservato al tifoso il ruolo di Folk devil, come avverrà con gli ultràs.

Per comprendere compiutamente questo diverso approccio delle autorità e del sistema dei media alla questione della violenza calcistica si deve infatti tener conto non soltanto dell'aumento quantitativo e qualitativo degli incidenti che accompagna la nascita e l'elspansione del movimento ultrà, ma soprattutto delle differenti peculiarità conflittuali del "tifoso turbolento" e dell'ultrà.

Diversamente da quel che avverrà a partire da dieci anni più tardi, le violenze che animano gli stadi d'Europa fino agli anni Cinquanta sembrano raccordarsi soprattutto alla sfera comportamentale del gioco originario e, ancora oltre, alle tradizionali turbolenze ritualizzate delle classi subalterne preindustriali [dal carnevale alle feste del Misrule] delle campagne inglesi del XVII e XVIII secolo [Gillis 1981], valvole di sfogo attraverso cui la conflittualità popolare veniva incanalata e resa innocua.

Allo stesso modo, in un periodo - quale l'Italia degli anni Cinquanta - in cui ogni forma di dissenso o di conflittualità politica viene violentemente contrastata, la turbolenza dei tifosi di calcio è sì combattuta, ma non genera sindromi ansiose: il conflitto sociale - quello "vero", che terrorizza l'establishment - passa ancora altrove, attraverso le lotte contadine e operaie e le loro organizzazioni politiche e sindacali.

Eppure, qualche piccolo segnale di mutamento nella "weltanschauung" collettiva del tifoso si coglie già in questi anni Cinquanta, quando per esempio diminuiscono gli scontri tra tifoserie avverse e aumentano a dismisura le violenze contro arbitri e dirigenti; in qualche modo, contro le "istituzioni" dell'ormai affermato "show-biz" calcistico. Primi, vaghi segnali di nuove forme conflittuali che, pur restando nell'ambito del calcio, riusciranno, a partire dagli anni Sessanta, a esprimere valenze più generali fino a conformarsi in una vera e propria cultura antagonista.

L'Upton Park è lo storico stadio della squadra east-ender del West Ham United; ma, soprattutto, è uno dei luoghi che ha visto nascere e svilupparsi, verso la fine degli anni Sessanta, una cultura antagonista destinata a oltrepassare la Manica e a diffondersi velocemente in tutti gli stadi d'Europa: quella degli hooligan calcistici.

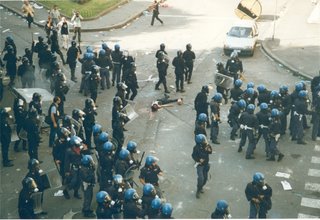

L'attuale hooliganismo nasce infatti nel corso del campionato inglese 1967 - 1968, quando "Alleanze ad hoc tra gruppi di adolescenti e di ragazzi dei quartieri e delle periferie operaie iniziarono a rivendicare le curve dei campi di calcio come territori propri e, in modo più preordinato di prima, a escludere da queste zone sia gli spettatori più anziani che i giovani sostenitori di squadre avversarie" [Dunning-Murphy-Williams 1998].

Il controllo del territorio

Questo senso aggressivo del territorio è secondo le tesi della scuola sociologica di Leicester, frutto di fattori prettamente socioculturali: questi giovani "provengono dagli strati più bassi della classe operaia, vivono una comune condizione di disagio e marginalità sociale e riproducono nei gruppi hooligan l'appartenenza al proprio quartiere o al proprio rione. Il loro comportamento violento si spiega col fatto che hanno fatto proprio lo stile maschile violento tipico della cultura di vita dello strato operaio da cui provengono" [Roversi 1992]. Basta, del resto, attraversare le zone del North Bank londinese più periferico, conoscerne la lunga storia di disoccupazione e di isolamento politico-culturale, per comprendere i motivi dell'altissimo livello di conflittualità sociale che gli "hools" inglesi hanno manifestato fin dagli esordi e che, perpetuandosi [pur se in termini spesso differenti] nel tempo e in ogni possibile contesto europeo, hanno reso questa cultura una delle più attrezzate agenzie di conflitto sorte negli ultimi venti o trent'anni, in grado di interpretare - e a volte di anticipare - dinamiche sociali ben più vaste e articolate. Nei suoi trent'anni di vita, il movimento ultrà ha in breve dimostrato di essere una perfetta cartina di tornasole delle tendenze comportamentali in atto nella società, ponendosi come un inevitabile banco di prova per chiunque intenda affrontare quella che viene definita - con una certa dose di approssimazione e d'ipocrisia - la "questione giovanile".

Rispecchiando alla perfezione il superamento del dato anagrafico nell'ambito delle sfere sociocomportamentali tradizionalmente riconducibili ai "modelli giovanili", la cultura ultrà supera infatti ogni limitazione per andare a coprire una vasta fascia d'età, dalla prima adolescenza [dodici-tredici anni] alla piena maturità [quaranta e oltre]. Parlare degli ultrà non significa dunque parlare automaticamente di "giovani", pur se il movimento è composto prevalentemente da ragazzi e da ragazze.

La caratteristica principale di questa cultura non è il dato anagrafico - non si è alla presenza del tipico "peers group" - ma quello comportamentale: da Mosca a Lisbona, da Atene a Glasgow, l'ultrà trova un comune denominatore non nell'età, ma nel senso di contrapposizione verso ogni forma di autorità costituita [da quelle sportive a quelle politico-istituzionali]. Unico, vero collante di un movimento, per altri versi frammentato, è il rifiuto di ogni forma di controllo da parte di altri, dalle società sportive [da cui la contrapposizione con i club riconosciuti e coordinati dalle società stesse] alle forze di polizia [considerate una "tribù avversaria"]. Una seconda caratteristica comune a tutto il movimento è rappresentata dai forti sentimenti comunitari che lo animano e che si manifestano soprattutto nelle valenze assegnate alla curva: da semplice contenitore di spettatori a luogo sacro e inviolabile, da difendere contro ogni possibile invasione di tifosi avversari [il "take an end" di britannica memoria] o dagli sconfinamenti della "blue line gang" [ovvero, nello slang dei ghetti di Los Angeles, l'unica gang metropolitana dotata di lampeggiatori azzurri], in cui atteggiamenti e comportamenti vengono regolati da leggi proprie.

Nella cultura ultrà il senso conflittuale si coniuga con questa visione dei rapporti di curva: il movimento si autorappresenta come una serie di comunità che si aggregano intorno a un ideale - la squadra - e a un territorio liberato, portatrici di una necessità di aggregazione che si manifesta non soltanto all'interno del gruppo, ma anche attraverso una rete di amicizie che va oltre la comunità di appartenenza. Nel movimento, questo duplice atteggiamento diviene esplicito nei rapporti tra differenti tifoserie, nella capacità di creare rapporti con "gli altri" in positivo e in negativo; nei gemellaggi come nelle rivalità.

La sindrome del beduino

Nonostante l'ambivalenza insita in questo comportamento, che viene definito di "sindrome del beduino" [Harrison 1974], la cultura ultrà è invece tradizionalmente associata soprattutto al meccanismo dell'amico-nemico, alla percezione dell'altro come presenza inevitabilmente ostile. Come sempre avviene nel rapporto tra cultura dominante e sottoculture, anche in questo caso un atteggiamento insito nel nostro modello di sviluppo culturale e sociopolitico viene dunque "scaricato" sul Folk devil di turno [Marchi 1994]: a essere profondamente intriso di xenofobia non è specificatamente il movimento ultrà, ma il nostro modello sociale nella sua interezza, soprattutto istituzionale; e la curva rende semplicemente [e ingenuamente] più esplicito, più grossolanamente "visibile" quel che nelle istituzioni e nella cultura dominante è tanto più grave quanto più sfumato.

Nelle proprie caratteristiche principali, la cultura ultrà si manifesta, insomma, come un movimento di resistenza contro due processi sociali: quello del progressivo controllo politico dei comportamenti e quello di mercificazione del football, inteso non come puro gioco ma come luogo sociale in cui si concentrano interessi e conflitti di natura sia economica che culturale.

In questo contesto, risulta evidente come l'interazione tra l'agire sociale e l'agire "di curva" finisca per rappresentare un rapporto di scambio politico bidirezionale, basti pensare alla contaminazione tra i linguaggi delle curve e quelli, ad esempio, dei cortei.

Specialmente in Italia, per le caratteristiche che il movimento assume, si registra una forte interazione tra curva e dinamiche sociopolitiche. Il gruppo ultrà nasce, infatti, appropriandosi delle forme organizzative e dei linguaggi dei modelli politici antagonisti dei primi anni Settanta. Per Antonio Roversi sono tre gli elementi che contribuiscono alla nascita del fenomeno: "Autonomia dalla tutela paterna, modelli para-politici di coesione del gruppo, assimilazione per via imitativa delle forme inedite di tipo hooligan" [Roversi 1992], e con essi di inconsapevole ma esplicita capacità di interpretare e rielaborare, in forme simboliche, la conflittualità sociale.

Specialmente in Italia, per le caratteristiche che il movimento assume, si registra una forte interazione tra curva e dinamiche sociopolitiche. Il gruppo ultrà nasce, infatti, appropriandosi delle forme organizzative e dei linguaggi dei modelli politici antagonisti dei primi anni Settanta. Per Antonio Roversi sono tre gli elementi che contribuiscono alla nascita del fenomeno: "Autonomia dalla tutela paterna, modelli para-politici di coesione del gruppo, assimilazione per via imitativa delle forme inedite di tipo hooligan" [Roversi 1992], e con essi di inconsapevole ma esplicita capacità di interpretare e rielaborare, in forme simboliche, la conflittualità sociale.

Nato come simulacro, come uno slittamento di scenario nell'ambito dei conflitti di classe, con la rottura del rapporto tra conflittualità giovanile e sfera politica maturata a partire dalla fine degli anni Settanta, il movimento ultrà si ritrova però a sopravvivere al proprio modello originario. E quel che agli inizi si candidava a essere un "simulacro simbolico" [Dal Lago 1990] del conflitto politico, si ritrova a dover interpretare il ruolo di principale, se non unica, agenzia antagonista di massa.

Considerati da giovani e meno giovani sempre meno adatti, spesso addirittura mistificanti, i codici della politica lasciano il passo a nuove forme di conflitto che, confermando le capacità divinatorie delle sottoculture giovanili, si tingono di quei toni impolitici e a tratti teppistici che rappresentano da sempre la realtà di strada [Humpries 1995].

[Tratto da "La sindrome di Andy Capp cultura di strada e conflitto giovanile", NdA press]

"L’11 marzo a Milano veniva autorizzata una marcia del partito neofascista Fiamma Tricolore, un’organizzazione che si pone a referente dei settori più oltranzisti e intolleranti della destra radicale italiana. Una manifestazione che ha sfilato nel centro della città con la spudorata esibizione di braccia tese, cori e simbologie nazifasciste, tracciando una ferita profonda nella memoria della Resistenza combattuta con sacrificio dai nostri nonni ormai sessant’anni fa.

"L’11 marzo a Milano veniva autorizzata una marcia del partito neofascista Fiamma Tricolore, un’organizzazione che si pone a referente dei settori più oltranzisti e intolleranti della destra radicale italiana. Una manifestazione che ha sfilato nel centro della città con la spudorata esibizione di braccia tese, cori e simbologie nazifasciste, tracciando una ferita profonda nella memoria della Resistenza combattuta con sacrificio dai nostri nonni ormai sessant’anni fa.

Patrizio Gonnella, presidente di Antigone

Franco Corleone, garante dei detenuti del Comune di Firenze

Signor Presidente, proprio a ridosso delle dichiarazioni del ministro Mastella in Parlamento sulle linee d’azione del Governo nel delicato settore della giustizia siamo spinti a scriverLe perché sentiamo una forte preoccupazione. Quello che il ministro non ha detto è che la nostra è una giustizia di classe. La clemenza oggi è la risposta in via di urgenza a un sistema che sta implodendo nella sua iniquità e violenza. Siamo di fronte all’ennesimo paradosso per quanto riguarda il provvedimento di amnistia e indulto.

Pare che non siano sufficienti il Suo impegno a calendarizzare il provvedimento, la determinazione del ministro, le adesioni autorevoli agli appelli della società civile. In galera l’estate è torrida. I 20 mila detenuti in surplus rispetto alla capienza regolamentare fanno vivere tutti in condizioni insopportabili.

Agosto è il mese più duro in carcere. Le chiediamo che il prossimo agosto la Sua Camera si occupi di giustizia, quella dei poveri, degli esclusi, degli emarginati. Sarebbe un segnale forte, autorevole, di qualità. Pensiamo che una sessione estiva di lavoro sul carcere possa far bene a tutti, dentro e fuori le aule parlamentari e le carceri. L’amnistia e l’indulto sono necessari per poi costruire un nuovo sistema penale e penitenziario.

La metà dei detenuti è il prodotto di due leggi, quella sulle droghe e quella sull’immigrazione. In attesa della loro indifferibile abrogazione le norme criminogene dovranno essere previste nell’amnistia, in particolare i reati previsti dall’articolo 73, 5° comma, del DPR 309/90 e la violazione delle norme sull’espulsione da parte degli immigrati senza permesso.

Non osiamo pensare alle conseguenze incontrollabili nelle carceri dell’ennesimo fallimento della proposta di amnistia e indulto. La delusione sarebbe più che giustificata. Le obiezioni della destra possono essere superate sperimentando un terreno di dialogo che veda nell’amnistia del ‘90 la base di partenza. Le obiezioni di Di Pietro e di pezzi dei Ds possono essere superate non disperdendo il lavoro di riforma del codice penale fatto da Grosso due legislature fa. La commissione Pisapia lavori sulla seconda parte del codice penale, quella dei reati e delle pene, e depositi subito al ministro e al Parlamento la prima parte, in modo che si dia un segnale di attenzione a chi pensa che la clemenza debba essere preceduta da riforme strutturali. Nel frattempo nelle galere si muore di caldo, di malattia, di disperazione.

Per questi motivi Le proponiamo di mettere in cantiere una sessione estiva speciale della Camera sui problemi del carcere che in ogni caso rappresenterebbe un segno di attenzione e di partecipazione. Vi sono alcuni provvedimenti che possono apparire minori, ma sono di grande valore simbolico, di impatto pratico e di affermazione dei diritti. Ci riferiamo all’istituzione del Garante (o difensore) dei diritti dei detenuti, alla previsione dell’affettività in carcere, al diritto di voto dei detenuti, alla giurisdizionalizzazione dei reclami dei detenuti, all’ordinamento penitenziario minorile, al diritto di visita degli istituti penitenziari da parte dei sindaci, alla previsione del reato di tortura. Riteniamo che su questo pacchetto si potrebbe anche verificare un accordo vasto e non solo di uno schieramento.

Signor Presidente, Lei aveva proposto una razionalizzazione dei lavori dell’aula, noi suggeriamo che per questo anno, ad inizio di legislatura, si possa prevedere una pausa dei lavori parlamentari assai contenuta e che proprio in agosto, il mese più terribile in carcere per assenza di attività, il Parlamento risponda alle attese che rischiano di trasformarsi ancora una volta in tragiche illusioni. Lavorare ad agosto per i carcerati sarebbe un gesto di responsabilità, consapevolezza e dialogo con gli ultimi.

SEVEN NATION ARMY

I'm gonna fight 'em all

A seven nation army couldn't hold me back

They're gonna rip it off

Taking their time right behind my back

And I'm talking to myself at night

Because I can't forget

Back and forth through my mind

Behind a cigarette

And the message coming from my eyes

Says leave it alone

Don't want to hear about it

Every single one's got a story to tell

Everyone knows about it

From the Queen of England to the hounds of hell

And if I catch it coming back my way

I'm gonna serve it to you

And that ain't what you want to hear

But thats what I'll do

And the feeling coming from my bones

Says find a home

I'm going to Wichita

Far from this opera for evermore

I'm gonna work the straw

Make the sweat drip out of every pore

And I'm bleeding, and I'm bleeding, and I'm bleeding

Right before the lord

All the words are gonna bleed from me

And I will sing no more

And the stains coming from my blood

Tell me go back home

Ormai non esiste più alcun dubbio a livello scientifico: le micro- e nanoparticelle, comunque prodotte, una volta che siano riuscite a penetrare nell’organismo innescano tutta una serie di reazioni che possono tramutarsi in malattie. Le nanopatologie, appunto.

Se è vero che le manifestazioni patologiche più comuni sono forme tumorali, è altrettanto vero che malformazioni fetali, malattie infiammatorie, allergiche e perfino neurologiche sono tutt’altro che rare. A prova di questo, basta osservare ciò che accade ai reduci, militari o civili che siano, delle guerre del Golfo o dei Balcani o a chi sia scampato al crollo delle Torri Gemelle di New York e di quel crollo ha inalato le polveri.

“Comunque prodotte”, ho scritto sopra a proposito di queste particelle che sono inorganiche, non biodegradabili e non biocompatibili. E l’ultimo aggettivo è sinonimo di patogenico. Il fatto, poi, che siano anche non biodegradabili, vale a dire che l’organismo non possieda meccanismi per trasformarle in qualcosa di eliminabile, rende l’innesco per la malattia “eterno”, dove l’aggettivo eterno va inteso secondo la durata della vita umana.

Le particelle di cui si è detto hanno dimensioni piccolissime, da qualche centesimo di millimetro fino a pochi milionesimi di millimetro, e più queste sono piccole, più la loro capacità di penetrare intimamente nei tessuti è spiccata; tanto spiccata da riuscire perfino, in alcune circostanze e al di sotto di dimensioni inferiori al micron (un millesimo di m millimetro), a penetrare nel nucleo delle cellule senza ledere la membrana che le avvolge. Come questo accada sarà il tema di un incipiente progetto di ricerca europeo che vedrà coinvolto come coordinatore il nostro gruppo.

Se è vero che la natura è una produttrice di queste polveri, e i vulcani ne sono un esempio, è pure vero che le polveri di origine naturale costituiscono una frazione minoritaria del totale che oggi si trova sia in atmosfera (atmosfera significa ciò che respiriamo) sia depositato al suolo, ed è pure vero che la loro granulometria media è, tutto sommato, relativamente grossolana.

È l’uomo il grande produttore di particolato, soprattutto quello più fine. Questo perché la tecnologia moderna è riuscita ad ottenere a buon mercato temperature molto elevate a cui eseguire le più svariate operazioni, e, in linea generale e a parità di materiale bruciato, più elevata è la temperatura alla quale un processo di combustione avviene, minore è la dimensione delle particelle che ne derivano. A questo proposito, occorre anche tenere conto del fatto che ogni processo di combustione, nessuno escluso, produce particolato, sia esso primario o secondario. Per particolato primario s’intende quello che nasce direttamente nel crogiolo, per secondario, invece, quello che origina dalla reazione tra i gas esalati dalla combustione (tra gli altri, ossidi di azoto e di zolfo) e la luce, il vapor d’acqua e i composti principalmente organici che si trovano in atmosfera.

Al momento attuale, la legge prescrive che l’inquinamento particolato dell’aria sia valutato determinando la concentrazione di particelle che abbiano un diametro aerodinamico medio di 10 micron - le ormai famose PM10 - e prescrive che la valutazione avvenga per massa. Nulla si dice ancora, invece, a proposito delle polveri più sottili: le PM2,5 (cioè particelle con un diametro aerodinamico medio di 2,5 micron), le PM1 (diametro da 1 micron) e le PM0,1 (diametro da 0,1 micron). Sono proprio quelle le polveri realmente patogene, con una patogenicità che cresce in modo quasi esponenziale con il diminuire del diametro. E per avere un’idea degli effetti sulla salute di queste poveri occorre che le particelle siano non pesate ma classificate per dimensione e contate. Dal punto di vista pratico, la massa di una particella da 10 micron corrisponde a quella di 64 particelle da 2,5 micron, oppure di 1.000 da un micron, oppure, ancora, a quella di 1.000.000 di particelle da 0,1 micron. Perciò, valutare il particolato in massa e non per numero e dimensione delle particelle non dà indicazioni utili dal punto di vista sanitario e può, anzi, essere fuorviante.

Venendo al problema dell’inquinamento da rifiuti, è ovvio che questi debbano, in qualche modo, essere smaltiti.

A questo punto, è necessario ricordare la cosiddetta legge di Lavoisier o della conservazione della massa. Questa recita che in una reazione chimica la massa delle sostanze reagenti è uguale alla massa dei prodotti di reazione. Il che significa che, secondo le leggi che regolano l’universo, noi riusciamo solo a trasformare le sostanze, ma non ad annullarne la massa.

Ciò che avviene quando s’inceneriscono i rifiuti, dunque, altro non è se non la loro trasformazione in qualcosa d’altro, e questa trasformazione è ottenuta tramite l’applicazione di energia sotto forma di calore.

Stante tutto ciò che ho scritto sopra e che è notissimo sia tra gli scienziati sia tra gli studenti delle scuole medie, se noi bruciamo l’immondizia, altro non facciamo se non trasformarla in particelle tanto piccole da farle scomparire alla vista e, con i cosiddetti “termovalorizzatori” – una parola che esiste solo in Italiano e che evoca l’idea ingenuamente falsa che si ricavi valore economico dall’operazione – la trasformazione produce particelle ancora più minute e, dunque, più tossiche.

Malauguratamente, non esiste alcun tipo di filtro industriale capace di bloccare il particolato da 2,5 micron o inferiore a questo, ma, dal punto di vista dei calcoli che si fanno in base alle leggi vigenti, questo ha ben poca importanza: il “termovalorizzatore” produce pochissimo PM10 (peraltro, la legge sugl’inceneritori prescrive ancora la ricerca delle cosiddette polveri totali ed è, perciò, ancora più arretrata) e la quantità enorme di altro particolato non rientra nelle valutazioni. Ragion per cui, a norma di legge l’aria è pulita. Ancora malauguratamente, tuttavia, l’organismo non si cura delle leggi e le patologie da polveri sottili (le PM10 sono tecnicamente polveri grossolane), un tempo ignorate ma ora sempre più conosciute, sono in costante aumento. Tra queste, le malformazioni fetali e i tumori infantili.

Tornando ala legge di Lavoisier, uno dei problemi di cui tener conto nell’incenerimento dei rifiuti è la quantità di residuo che si ottiene. Poiché nel processo d’incenerimento occorre aggiungere all’immondizia calce viva e una rilevante quantità d’acqua, da una tonnellata di rifiuti bruciata escono una tonnellata di fumi, da 280 a 300 kg di ceneri solide, 30 kg di ceneri volanti (la cui tossicità è enorme), 650 kg di acqua sporca (da depurare) e 25 kg di gesso. Il che significa il doppio di quanto si è inteso “smaltire”, con l’aggravante di avere trasformato il tutto in un prodotto altamente patogenico. E in questo breve scritto si tiene conto solo del particolato inorganico e non di tutto il resto, dalle diossine (ridotte in quantità ma non eliminate dall’alta temperatura), ai furani, agl’idrocarburi policiclici, agli acidi inorganici (cloridrico, fluoridrico, solforico, ecc.), all’ossido di carbonio e quant’altro.

Affermare, poi, che incenerire i rifiuti significa non ricorrere più alle discariche è un ulteriore falso, dato che le ceneri vanno “smaltite” per legge (decreto Ronchi) in discariche per rifiuti tossici speciali di tipo B1.

Si mediti, poi, anche sul fatto che l’incenerimento comporta il mancato riciclaggio di materiali come plastiche, carta e legno. I “termovalorizzatori” devono funzionare ad alta temperatura e, per questo, hanno bisogno di quei materiali che possiedono un’alta capacità calorifica, vale a dire proprio le plastiche, la carta e il legno che potrebbero e dovrebbero essere oggetto di tutt’altro che difficile riciclaggio.

Tralascio qui del tutto il problema economico perché non rientra nell’argomento specifico, ma il bilancio energetico è fallimentare e, se non ci fossero le tasse dei cittadini a sostenere questa forma di trattamento dei rifiuti, a nessuno verrebbe mai l’idea di costruire impianti così irrazionali.

Rimandando per un trattamento esaustivo dell’argomento ai numerosi testi che lo descrivono compiutamente, compresi i siti Internet dell’ARPA e di varie AUSL, la conclusione che qualunque scienziato non può che trarre è che incenerire i rifiuti è una pratica che non si regge su alcun razionale. Ma, al di là della scienza, il sensus communis del buon padre di famiglia che per i Romani era legge può costituire un’ottima guida. Usare i cosiddetti “termovalorizzatori” spacciandoli per un miglioramento tecnico, poi, non fa che peggiorare la situazione dal punto di vista del nanopatologo, ricorrendo questi a temperature più elevate.

Perciò, una pratica simile non può essere in alcun modo presa in considerazione come alternativa per la soluzione del problema legato allo smaltimento dei rifiuti, se non altro perché i rifiuti non vengono affatto smaltiti ma raddoppiati come massa e resi incomparabilmente più nocivi.